Aimingの技術探求と挑戦~最高のエンターテインメントを追求する開発文化について

技術の探求を止めないエンジニアの挑戦

お客様に最高のエンターテイメントを提供するため、Aimingのエンジニアたちは、常に自発的に技術を探求し、より良い開発体制を追求しています。

このたび、大規模モバイルゲーム開発のノウハウを持つ株式会社コロプラ様と、現場で培われた知見と課題を共有する技術交流会を実施しました!

コロプラ様からは、長期運営タイトルにおける大規模データベースの負荷対策としてGoogle Cloud Spannerを採用した経緯、そして生成AIを開発現場に深く浸透させ、シナリオやデザインコンセプト決定に活用している具体的な事例等を共有いただきました。

大規模タイトル開発における技術的な方向性や取り組みについては、両社で似通った方針を採っている部分が多く、「自分たちの進んでいる方向性は間違っていなかった」という力強い答え合わせができました。

また、生成AI活用の具体的事例など、互いの業務での取り組みにおけるヒントとなるような意見交換などもあり、大きな刺激となりました。

この交流から得た刺激や新しい知見に対し、私たちは今後も技術の探求を止めず、お客様に最高のエンターテイメントを提供するための挑戦を続けて行きます!

私たちが、こうした社外との技術交流を大切にする理由。 それは、ミッションである「世界中にAimingファンを」作り出すためです。

最高のエンタメを届け続けるには、自分たちの殻に閉じこもらず、貪欲に学び、変化し続ける必要があるからです。

当日共有された発表内容については、コロプラ様で執筆いただいた記事【【Aiming×コロプラ 技術交流会レポート】それぞれの開発文化と強み――エンジニアたちの知見共有】にてご確認ください。

さて、本ブログでは、Aimingのスピーディな開発体制とそれを可能にしている組織構成について深堀りして紹介いたします!

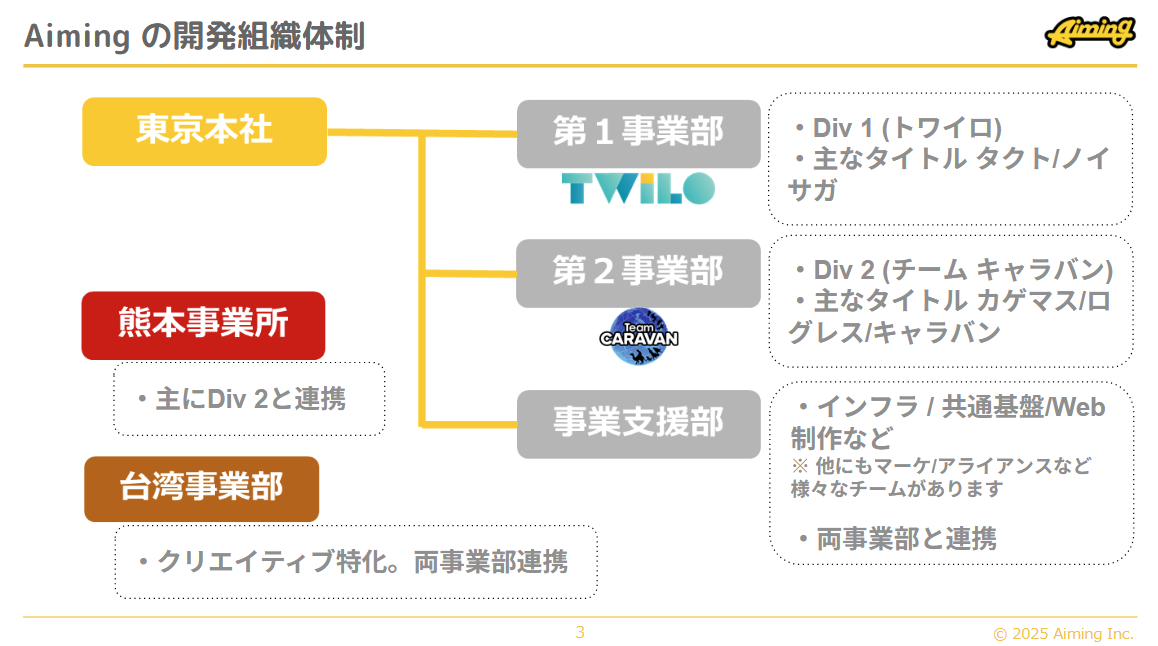

多様なプロジェクトを支える事業部制

まずは、複数の大規模タイトルリリース運用を実現しているAimingの開発体制についてです!

プロジェクトに最適化された柔軟な開発基盤

Aimingの開発体制は、プロジェクトのジャンルやフェーズに応じた技術選定の最適化を重視しています。画一的な開発基盤を強制するのではなく、各事業部がそれぞれのゲームジャンルに最も適した構成や技術を選択する柔軟な体制をとっています。

例えば第一事業部はゲームジャンルや開発規模が様々なため、技術選定フェーズでプロジェクトに適した構成や将来性を検討して採用する柔軟な体制をとっています。第二事業部は通信、DB、マスターデータ機能などが揃った「Polka FW」というフレームワークを導入し開発を進めています✨

そして、両事業部を横断的に支える事業支援部が、インフラ等の共通基盤を提供しています!

スピードと品質を両立する技術戦略

私たちAimingは、高品質なタイトルをコンスタントに提供しており、

例えば陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン(以下、カゲマス)は、一年半程度の開発期間でリリースしました。

カゲマスは、ベンチマークタイトルがあったことでブレが少なかったことに加え、別プロジェクトで作ったサーバー(以下、SV)基盤を活用し、既存プロジェクトからクライアント(以下、CL)コードを流用したことでスピード感をもって開発を進められました。

また、SV/CLともにC#を統一言語として採用しており、RPC・マスタデータ・一部ロジックの共通化が図れます 。これにより、エンジニアのCL/SV間での兼任やコンバートもしやすくなり、開発全体の効率を上げています 。

エンジニアが本質的な課題に向き合える仕組みづくり

Aimingではエンジニアだけでなく、他の、デザイナーやプランナーといった非開発職のセクションでも、直接Unity上で作業しGitHubにPRを作成するフローが多くなっています 。

これにより、例えばエンジニアがUIの組み込みをする等というケースが減り、エンジニアはより重要な技術課題に集中することができます。

開発の進め方と効率化

プロジェクト進行においては、例えばトレードオフスライダーの考え方を取り入れるなどによって、迅速な意思決定に役立てています。

また、メンテナンスは運営チームで完結するようにしており、開発支援ツールとして、GitHub ActionsやJenkinsを使用し、デプロイ、ビルド、メンテナンス作業の自動化を行っています 。デバッグ機能にはSRDebuggerを活用し、サーバー側にもデバッグツールを用意することで、問題の早期発見・解決をサポートしています 。

Aiming組織と文化について

Aimingでは、日々の業務を通じて得た知識や経験を積極的にインプットし、それを社内外にアウトプットする文化を大切にしています。この取り組みは、社員一人ひとりのスキルアップに繋がるだけでなく、会社全体の技術力向上にも大きく貢献しています。

技術に対しての取り組みとしては、

Aiming技術ブログ

日々の業務の中で得られた知見や開発で直面した課題とその解決策などを、定期的にブログ記事として公開しています。

執筆された記事は、公開前に社内のSlackチャンネルでレビューが行われ、多角的な視点から内容の正確性や分かりやすさを確認しています。これにより、質の高い情報発信を維持しています!

Aimingのブログ記事の中で一番人気だったものは、とあるPJのキーボード紹介です✨

技術書典への参加

Aimingは、エンジニアの技術的な探求心と、その成果を広く発信する意欲や活動を、全社イベントとして積極的に取り組んでいます。

その取り組みの一つが「Aiming TechBook」です。技術書を中心とした様々な本を頒布する同人誌即売会、【技術書典】に積極的に参加し、Aimingエンジニアの技術の結晶をまとめた書籍を無料配布しています。

参加にあたり、社内エンジニアの熱意ある有志が執筆を担当し、だれでも気軽に参加できる環境を整え、活動を力強く後押ししています。

現在vol.5まで発行されているTechBookは、多岐にわたる技術テーマを深く掘り下げており、エンジニアの情熱と、対外活動に前向きな企業文化を体現しています。

これらの書籍は、AimingのBOOTHにて購入可能ですので、ぜひご覧ください(^ ^)/

勉強会やイベントへの参加/登壇/発信

職種の垣根なく参加できる多彩な社内勉強会を頻繁に開催し、互いの知識やスキルを高め合っています。これらは社内でオンラインで配信されることも多く、誰でも気軽に参加できます。

共有内容は様々で、業務で実際に行ったことや、直接業務に関係せず自学して得た知見を共有したり、趣味の話をしたりと内容は多岐にわたります。

他にはCEDECへの登壇や、こうした企業様との勉強会への登壇を通して対外的にも技術発信を行っています。

クソゲー開発コンテスト

業務とは別に個々人がゲームを開発するコンテストです。日頃インプットした新しい技術やアイデアを自由に試せる場として、年に一度社内で開催しています。

「クソゲー開発コンテスト」という名前は、クソゲーの開発が目的ではなく開発職ではない職種も参加しやすいように、あえてこういった名前をつけています。

今年で10回目の開催となり、Aimingの文化的伝統的なイベントの一つです!後日ブログでも公開しますのでお楽しみに✨

過去開催分はこちらからご確認いただけます!

これらの活動を通じて、Aimingは社内外の技術コミュニティとの交流を深め、最新の技術トレンドへの対応や、新たな技術の探求に日々取り組んでいます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

Aimingでは日々技術のインプット、ゲーム業界全体に技術をもって貢献するためのアウトプットを行っています。

私たちは「もっと良いものを作りたい」「もっと効率化できるはずだ」という思いから、技術を探求し続けています。今回、コロプラ様と実施した技術交流会は、新たな知見を持ち帰る貴重な機会となりました。

単なる情報交換ではなく、お互いに高めあい、今後のゲーム開発にもつながる非常に熱量の高い一日でした。

コロプラ様との技術交流は今回だけでなく、継続的に実施する予定です✨

Aimingは、最先端の技術動向に常に興味を持ち、自ら課題解決に取り組み、成長し続ける意欲的なエンジニアを求めています。

この挑戦と学びの文化の中で、最高のエンターテイメントを一緒に作りたいエンジニアの皆様からのご応募をお待ちしております!

-

前の記事

ゲーム評価改善課が語る――直感では見えない! 市場とデータ分析でわかること 2025.10.28

-

次の記事

最高のゲーム体験を届ける「最後の砦」 —— デバッグの仕事紹介 2025.11.25