V24 – 巨大モンスターモデル制作 –

Aiming第1事業部デザイナーの甲斐です。

V24においてはモンスターモデルを担当させていただきました。

今回はモンスターモデル制作ついてのレポートとなります。

V24の概要および紹介については以下リンクにてご確認ください。

V24プロジェクト紹介記事

制作したリールはこちらとなります。

はじめに

本投稿記事ですが、機能についての使い方や詳細な解説などは省いておりますので、ある程度Zbrush、SubstancePainterを使ってモデル制作を行った経験、もしくはそれに準ずる知識をお持ちの方を想定しております。

使用ツール

Maya 2025.3

Zbrush 2022.0.8

Substance 3D Painter 9.1.1

Unity 6000.0.30f1

下準備

コンセプトアーティストからモンスターデザインが上がってくるまでは下準備を進めていました。 本プロジェクトでは「Aimingで普段多く扱っているアニメ調以外のリアルなテイストも作れることをPRする」というのが目的の一つでした。

普段案件で扱っていないツールを含めたワークフローとなるため、必要な技術やワークフロー等のリサーチ、検証等を行いつつ作業の流れやスケジュールの構想を立てていました。

また、現世代コンソールの仕様もリサーチを行い、ポリゴン数やテクスチャサイズなどのレギュレーションについてもテクニカルアーティストと相談しつつ決めて行きました。

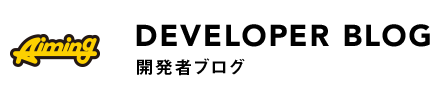

▼ラフなモデルによる簡易的なワークフロー検証

ラフモデル制作

モンスターのデザイン画が上がってきたらラフモデル制作を開始します。 今回はコンセプトスカルプトを採用し、モデラーとコンセプトアーティストで打ち合わせを繰り返しながらデザインを詰めていきました。

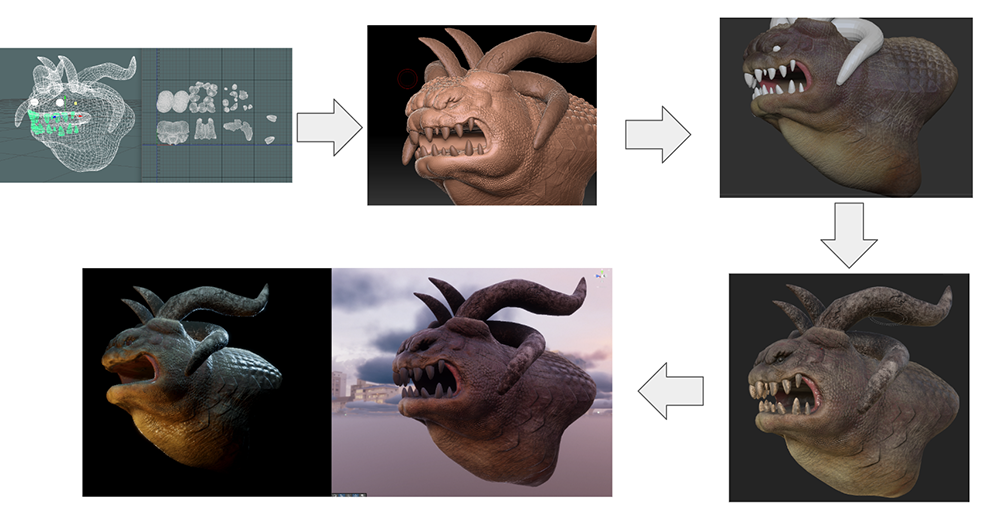

▼モンスターデザイン画

ラフモデル制作にあたり、まず最初に資料集めから行いました。

ピンタレスト等で参考になりそうな画像を探しPureRefというツールに資料をまとめていきます。

最初にある程度時間を取って資料集めを行い、後は作業中に必要に応じて適宜追加で集めていきます。

▼PureRefの資料画像

資料集めが終わったらZbrushでラフモデルを作成していきます。

主にシルエットやバランスの確認用なのでディテールは最低限の雰囲気が伝わる程度に留め、

スピード重視で大まかに作成しています。

これくらいのラフモデルを制作する際は解像度低めのダイナメッシュやZリメッシャーを使ってポリゴン数は少な目にしておいたほうが進めやすいかと思います。

アートディレクターとコンセプトアーティストに確認・FBをいただきつつ進めて行きます。

▼FBやり取り例

ベースのスカルプトモデルは以下のような形になりました。

当工程と同時進行でモーションデザイナーとジョイントについてすり合わせも行っていました。

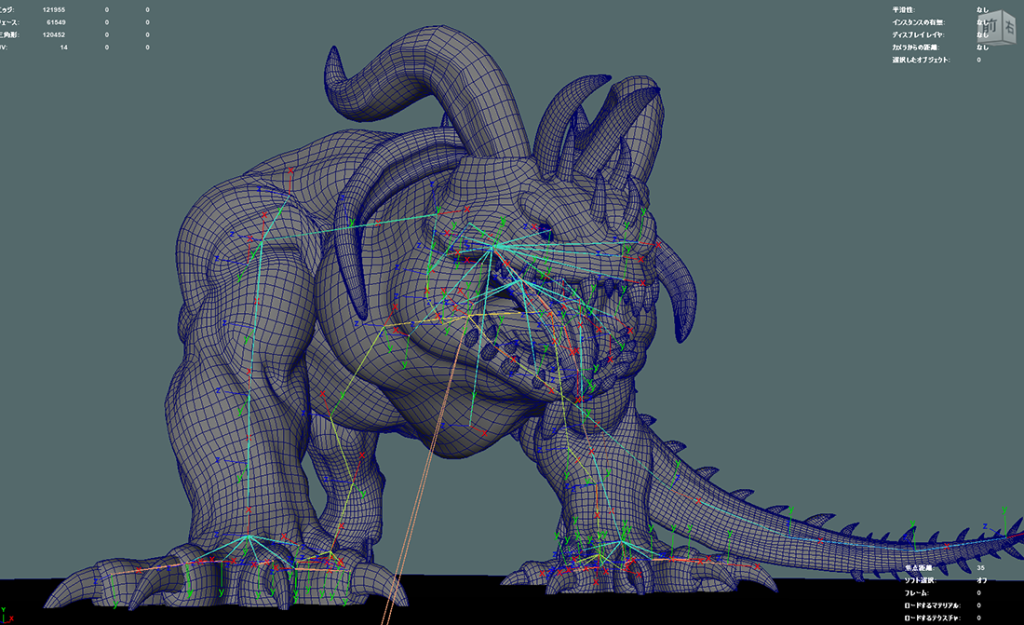

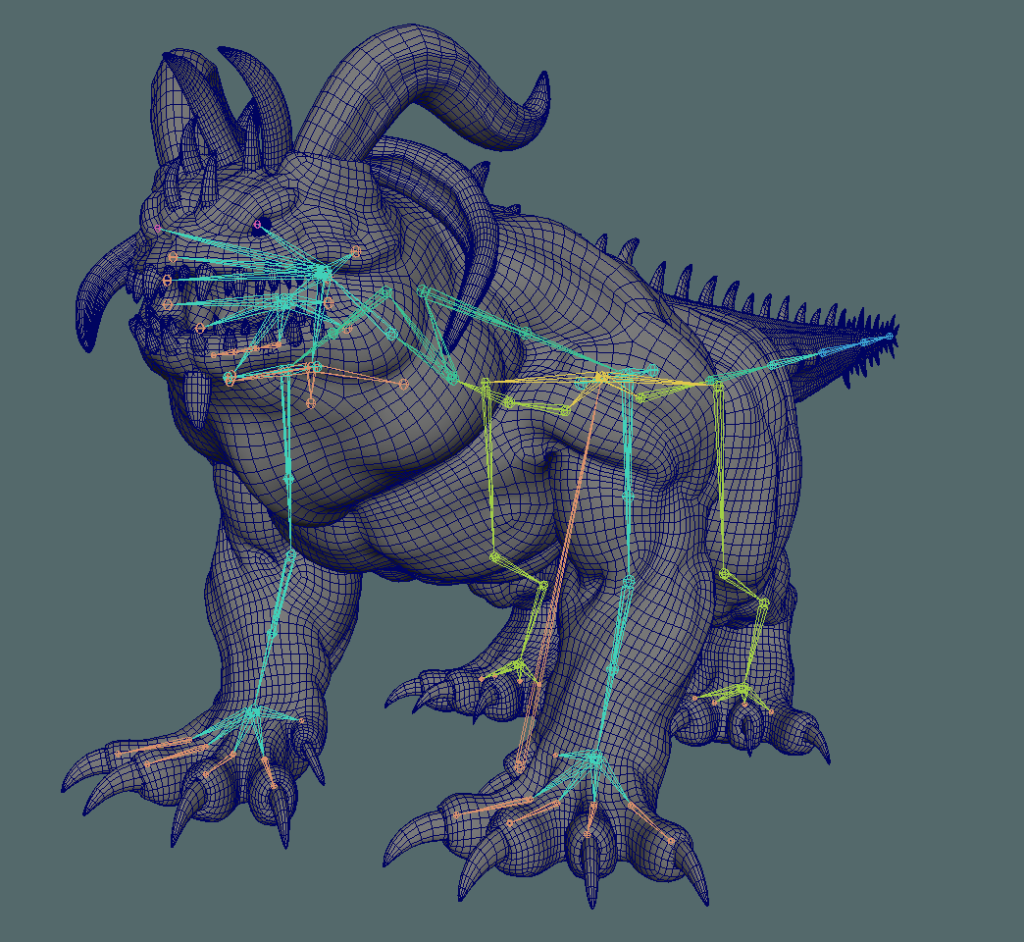

モーション用ラフモデル

モーションさせた際に問題ないかを確認するため、この段階で一度モーション用ラフモデルを作成します。 Zリメッシャーをベースに使用したのでモデルに関してはあまり工数はかけずに対応出来ました。 ジョイントについてはモーションデザイナーと相談しながら大きな筋肉や顎の辺りの肉などは制御出来るよう補助骨を仕込んでいます。

モーションデザイナーに渡すモデルデータは、前後の足を真下に下した待機ポーズに近いもので渡す必要がありましたのでポージングを調整します。

繰り返しポージングを変更するため、この部分はMELスクリプトで対応できるようにしました。

▼モーションデザイナーに渡す際のポージング

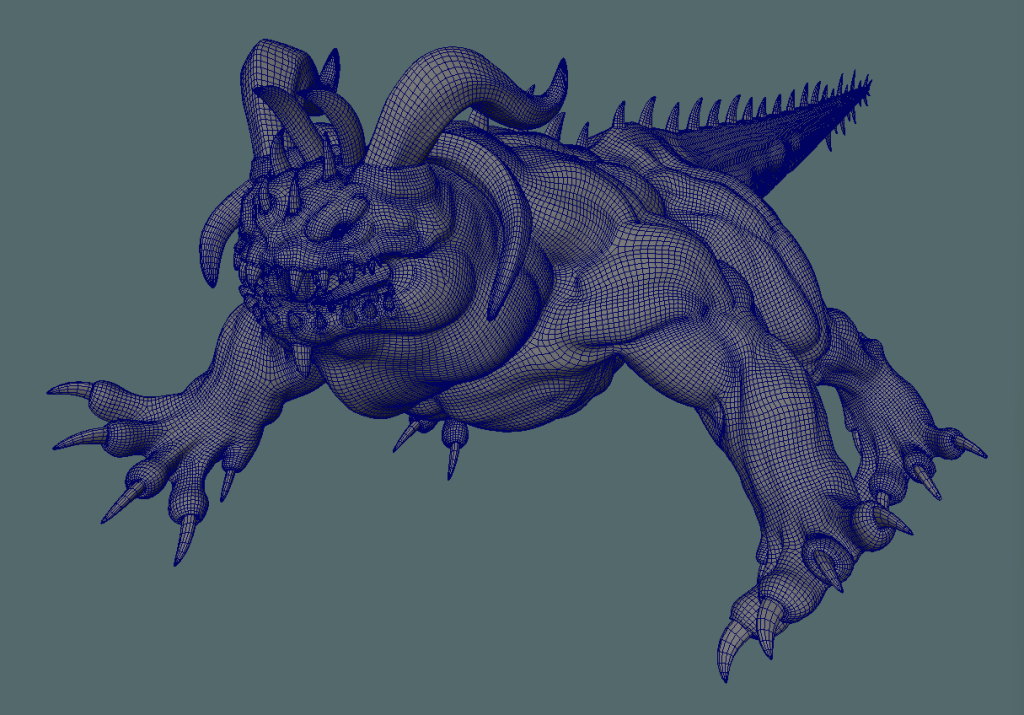

リトポロジー&UV

リトポロジーとUV設定作業に入ります。 リトポロジーに関してもZリメッシャー機能をメインに進めつつ、顔周りなど部分的に手作業で対応してなるべく効率的に進めて行きました。 Zリメッシャーを使用する際には、適宜グルーピングやガイドブラシなどを使用していくとZリメッシャー時に発生しがちな螺旋状のトポロジが発生してしまう問題をある程度は回避出来ます。

(とはいえ限界があるので、手作業とコストのバランスを見つつ進行するのが良いかと思います)

UVに関してはZbrushのUVマスターでざっくり展開した後にMayaで対応しました。

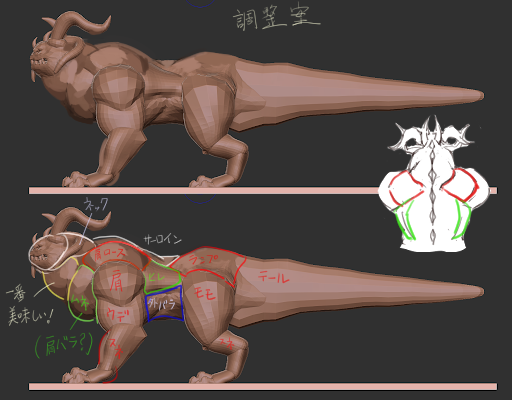

▼リトポロジー後のモデル

リトポロジーとUVの作業タイミングについて、最終的なスカルプトモデルが完了した後に行うというフローも多いかと思うのですが、今回は先にこれらの作業を行うこととしました。

このフローによるメリット・デメリットを以下にまとめました。

メリット

- UVを使ったフローが便利

- ノイズメーカーによるディテール追加

- モーフUV機能を使ってUVを開いたメッシュに対してスカルプトが出来る

- マルチマップエクスポーターでメッシュマップ出力可能

- SubstancePainterでベイクしたメッシュマップと比較して都合が良い方を選択できる

- ポリペイントで作成したマップも出力できる

特に今回は解像度の都合からSubstancePainterでの作業が少し重たくなりそうだったため、 一部テクスチャ作業をZbrushで行う事でテクスチャ作成のツール分散を試そうと思ったのも大きな理由の一つです。

また、後からリトポロジーを行う場合、投影機能によるディテール転写を行いますが、その際にディテールの品質が若干低下してしまう問題を回避できるのもメリットかと思います。

一方で、作業中に感じたデメリットは以下の通りです。

デメリット

- UVを破壊する操作はNG

- Zリメッシャー、ダイナメッシュなどメッシュを再生成するような操作はNG

- サブツール統合やデシメーションマスターを使用する際は設定に注意が必要

- 低SubDivisionLevel(以下SDL)での頂点単位の編集時は注意。

- 頂点移動してもUVはそのままなので大きく移動するとテクスチャが伸びてしまう

- デザインの大きな変更が難しい

- SDL1のトポロジーは変更不可なので大幅なデザイン変更によっては不具合が起こる

その他にもメリット・デメリットはあるかも知れませんが、私が作業中に感じたものは概ね上記の通りとなります。

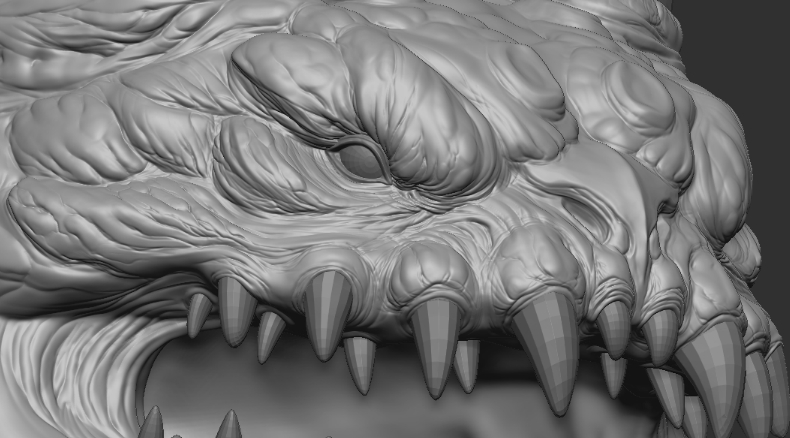

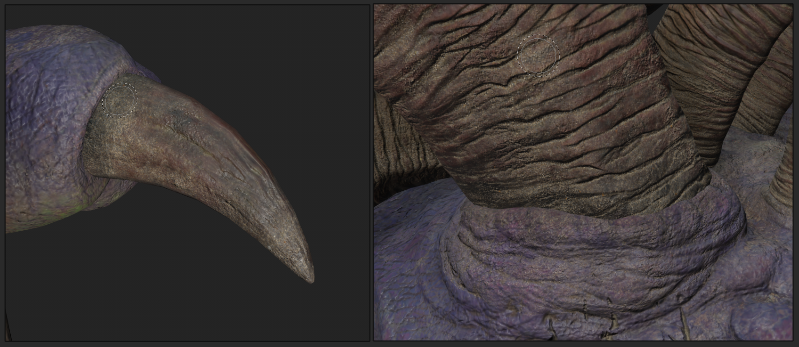

スカルプト

次はベーススカルプトに詳細なディテールを追加していきます。

使用したブラシは、主に以下の通りです。

・Clay

・ClayTube

・DamStandard

・Slash2

・Move

・hPolish

・Morph

・Smooth

・Smooth Stronger

※太字は特に使用頻度の高いブラシになります。

榊薫さんやMichael Vicenteさんが配布してくださっているブラシも適宜使用しました。

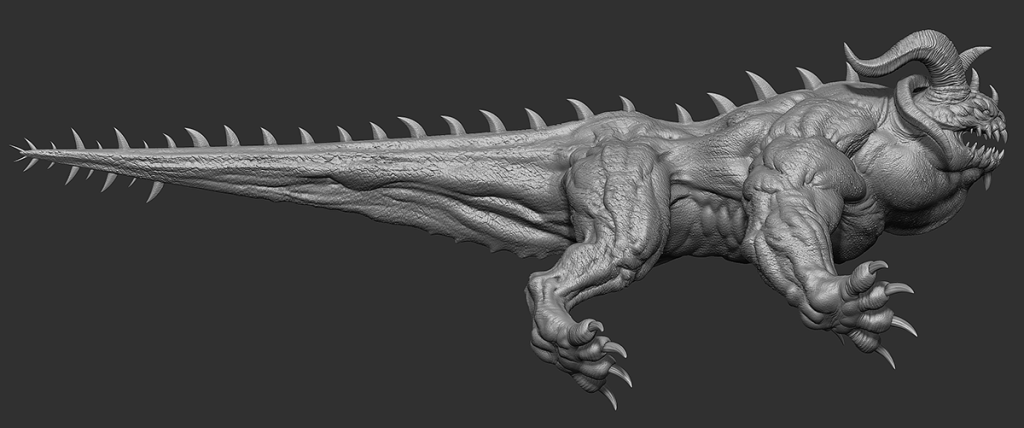

先述のブラシで以下の画像程度まで情報量を乗せてからアルファ、VDMブラシでより細かいディテールを乗せていく、という流れで進めました。

VDMブラシやアルファを適用する際は、ディテールの種類ごとにレイヤー分けしておくことで試行錯誤がしやすく便利かと思います。

※レイヤーが増えるとファイルも重たくなってくるので注意が必要です。

▼レイヤー管理

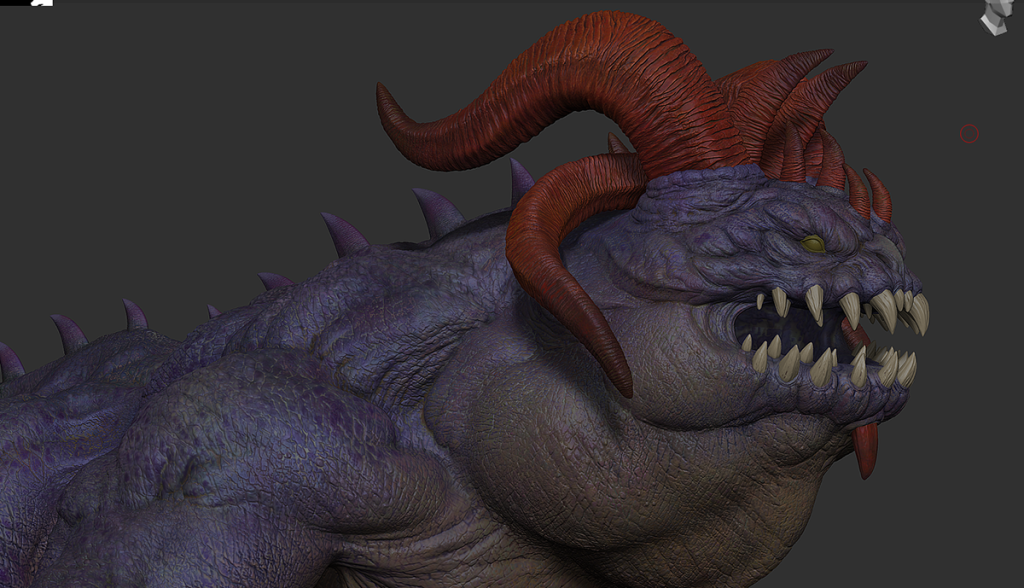

最終的にVDMブラシ、アルファ素材を適用してスカルプトモデルは以下のようになりました。

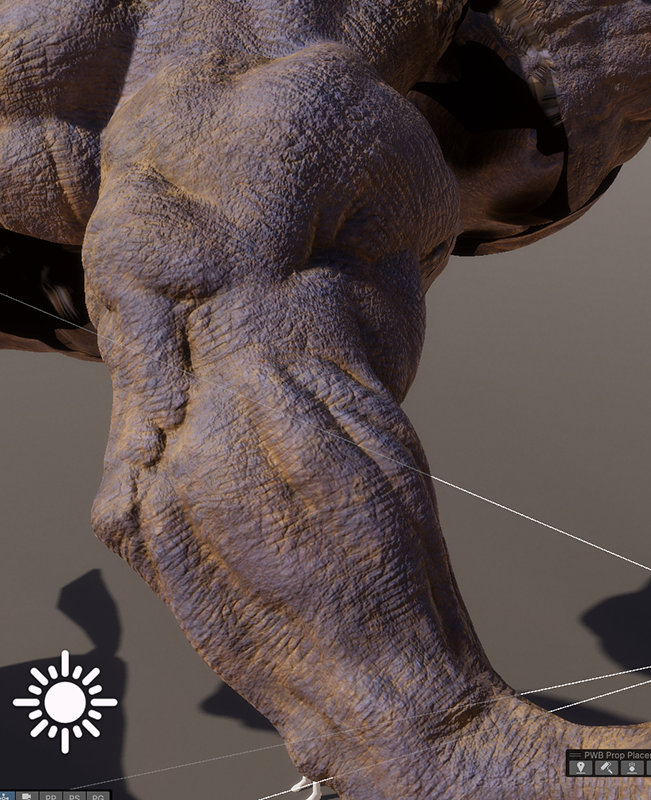

また、スカルプト作業と並行してSubstancePainterでのベイク検証やUnityでの質感検証を行い、

チーム、アートディレクター、コンセプトアーティストに確認していただきつつ進めていました。

▼SubstancePainterでのベイクテスト

▼Unityでの質感検証

テクスチャ(ポリペイント)

スカルプトが完了したので次はテクスチャ作業に入っていきます。

まずはZbrushでのポリペイントから進めます。

作業効率化のため、ポリペイント専用のカスタムUIを作成しました。

▼ポリペイント用カスタムUI

使用頻度の高かった機能は以下のものです。

・マスク操作系の機能(マスクシャープ、マスクぼかしなど)

・キャビティマスク、曲率マスク

・フラット表示

・色付け ※マスクの確認に使用してました

ポリペイントの作業を行うにあたり、最大SDLのモデルデータでは一部のマスク操作の際にZbrushが落ちてしまったり動作が極端に不安定になってしまったため、最大レベルを一つ消去したものを使用していました。(AOマスクが特に重たかったように感じました)

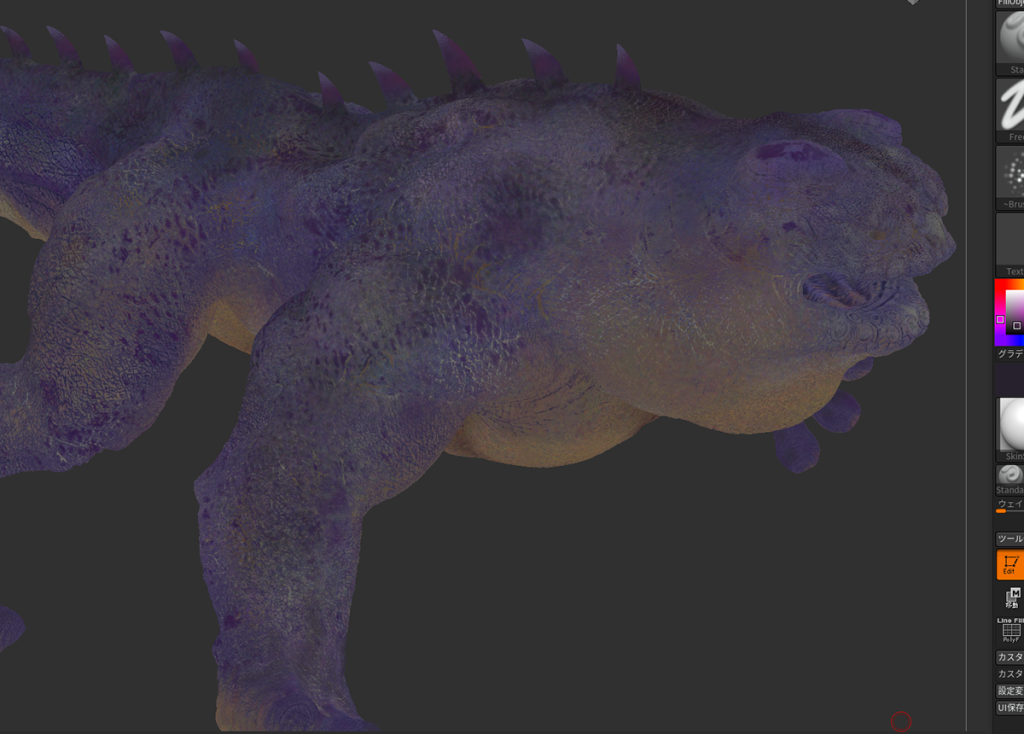

各種マスク機能を使用してペイントしていきます。

色に深みを出すために、ベースカラーの紫に近い青、赤紫等を中心に補色に近い色(オレンジ、黄緑)など様々な色相を意識しました。

▼ポリペイントによるテクスチャ作業(フラット表示)

デザイン画では単色だったのですが、実在する生物の特徴を少し取り入れるべく背中を黒く、お腹を白っぽくしてみました。

背中を暗くお腹を明るくすることでライティング時に迷彩効果が得られる現象をカウンターシェーディングと呼び幅広い生物種がこの法則に当てはまってるらしいです。

ポリペイントでのテクスチャは以下のような形で一旦完成としました。

ポリペイントでのテクスチャ制作では、マスキング機能が非常に優秀だと感じました。

例えば以下の画像は曲率によってマスキングしたものですが、造形の微細な凹凸から詳細なマスクを生成することが出来ます。

SubstancePainter作業前の下地テクスチャをZbrushで作成するアプローチは選択肢の一つとして検討しても良いかと思いました。

▼「曲率によるマスク」でのマスキング

テクスチャ(SubstancePainter)

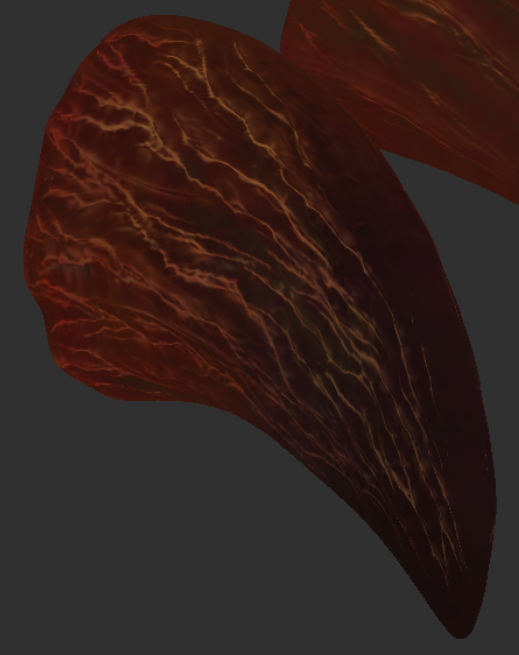

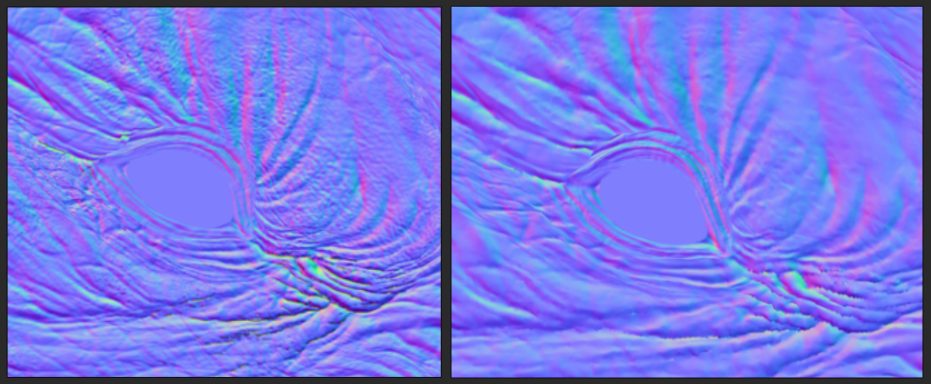

次はSubstancePainterでのテクスチャ作業になります。 メッシュマップについてですがベイク用ハイメッシュに十分なディテールを持たせた状態ではポリゴン数が多く処理が色々と重たかったり動作が不安定になってしまった事もあり、いくつかのメッシュマップはZbrushのポリペイントで作成したものやマルチマップエクスポーターから書き出したものを割り当ててみました。

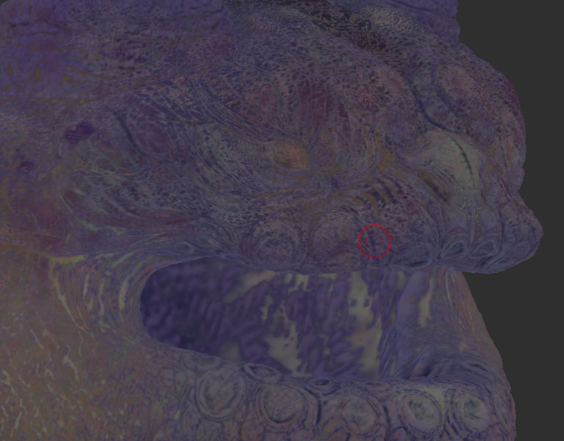

法線マップを例にしますが、SubstancePainterで読み込める最大ポリゴン数の関係もあり、以下の画像の通り同じ解像度でもマルチマップエクスポーターで書き出したものの方がディテールが確認しやすいかと思います。

法線マップ以外にもポリペイントで作成したテクスチャをCurvatureマップとして使用しました。

▼メッシュマップの比較。左がZbrushの出力マップで右がSubstancePainterでベイクしたもの

Zbrushでアルベドマップを概ね作成済みだったこともあり、基本的にSubstancePainterでのテクスチャ作業はあまり複雑なことはせずシンプルに進めています。

ジェネレーターを駆使して汚れや古傷など情報量を加えたりフィルターのHSL Perceptiveで色味の調整を行いました。

▼SubstancePainter作業画面

▼汚れ表現

Unity組み込み

Unityに組み込んでいきます。 モンスターのシェーダはこのプロジェクト向けに用意したもので、基本的なマップ(アルベド、ラフネス、メタリック、法線、エミッシヴ等)に加えリムライトやディゾルブ等の演出も可能なものになっております。

動き、演出を確認しながらアートディレクターと相談しつつマテリアルの調整を進めて行きます。

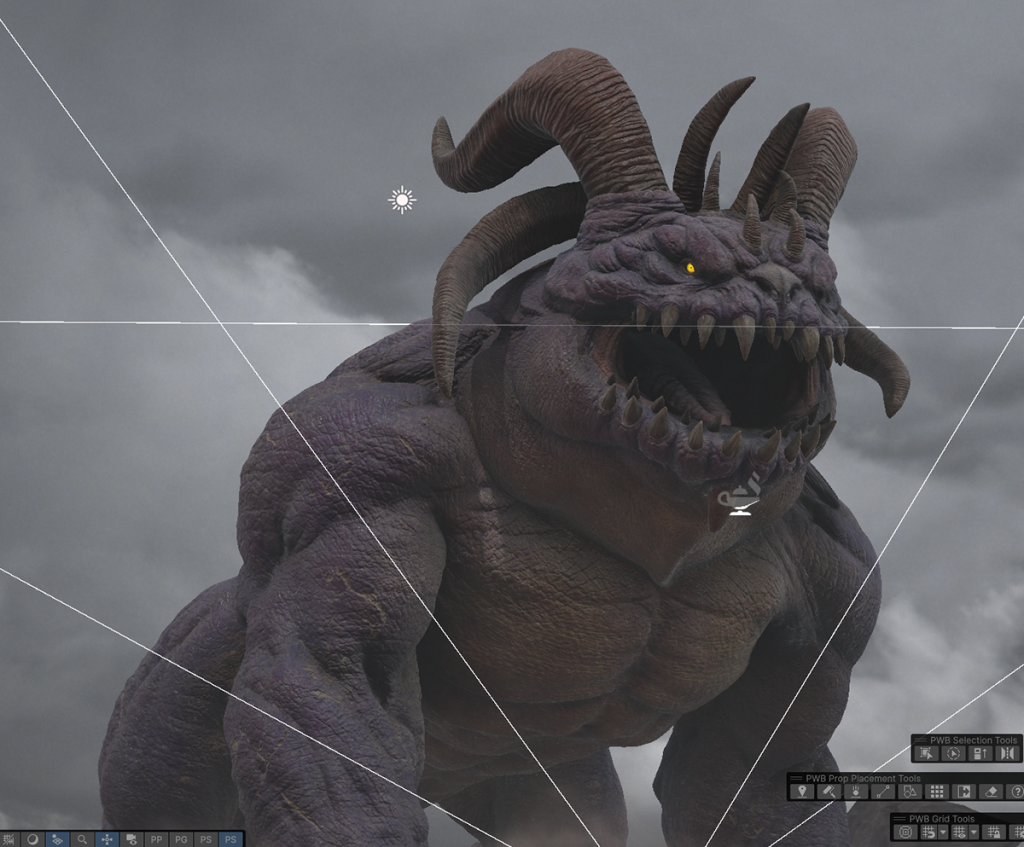

▼Unityでの作業画面

チーム内で話し合い「スケール感を強調するため揺れものの要素を加えたい」という話になりオブジェクトを追加することにしました。

追加オブジェクトは鎖付きの銛にしました。

「前世代の人類がこのモンスターを仕留めるために撃ち込んだ銛」という設定をイメージして

錆びていて古代の痕跡を感じさせるような模様を入れてみました。

鎖だけだとモンスターの大きさに対して演出として目立ちにくいかと考え、丸いリング状の装飾パーツも入れて揺らした時に目立つようにしました。

▼銛オブジェクトのテクスチャ作業画面

銛は鎖部分のパーツを3つに分けてunity上で任意のパーツを非表示にすることで簡易的に長さを変えれるようにしました。

銛を配置してシミュレーションの検証を行います。

イメージ通りの揺れ方になるようにパラメータを調整して完了です。

※シミュレーションにはMagica Soft様のMagica Cloth2を使用しております。

▼シミュレーション検証

まとめ

色々と試しながら制作することで様々な知見を得られました。 普段のプロジェクトとは異なるワークフローでの制作物をチームで連携して進めた事で理解できたことも多々ありましたので、そういった意味でも学びが多かったです。

普段案件であまり使用する機会がないツールやワークフローでも業界のトレンドになってるものは 自主制作や空き時間を見つけて検証したりしておくと、こういった機会により深く検証、理解ができると思うので、この辺りは継続して意識していきたいところです。

今回は手探りで制作をしていた部分も多く、あくまで事例の一つとして少しでも参考になる部分がございましたら幸いです。

最後までご覧いただきありがとうございました。

デザイナーを募集中です

Aimingでは、より良いものを追い求める技術向上や表現の追求に興味があるデザイナーを募集中です。今回はデザイナーの話をしましたが、企画やエンジニアも同じような方々が集まっている会社です。このような環境でゲームを作りたいと思った方は、ぜひ下記の応募欄から応募をお願いいたします。

株式会社Aiming第1事業部では一緒にゲームを作る仲間を募集中です!!

詳しくは採用ページと事業部紹介ページをご覧ください!

■採用ページ

https://recruit.aiming-inc.com/career/

■事業部紹介ページ

https://recruit.aiming-inc.com/twilo/

-

前の記事

V24 – キャラクター「トワリカ」のモデル制作 2025.02.12

-

次の記事

縁の下の力持ち! ゲーム制作を円滑に進める為の部署「制作進行課」 2025.02.17