ゲーム評価改善課が語る――直感では見えない! 市場とデータ分析でわかること

はじめに

こんにちは。Aiming第2事業部、ゲーム評価改善課です。

私たちのチームは

“プレイヤー視点 × 開発知識 × 分析能力” を武器に、

「よりゲームを面白くする」ことを使命としています。

私たちは、開発現場と同じ目線で実務的に動きつつ、プレイヤー視点から客観的に「本当の面白さ」を見極める――そんな“裏方の職人集団”として作品の完成度を支えています。

私たちが日々取り組んでいるのは、データを通して“面白さ”を再現すること。

そのために、ゲームの中だけでなく市場全体の動きを観察し、

「なぜ今このゲームが遊ばれているのか」を分析します。

今回の開発者ブログでは、

「面白いゲームを作るために、なぜ市場を分析するのか」

というテーマで、私たちの考えをお話ししたいと思います。

なぜ市場分析をするのか

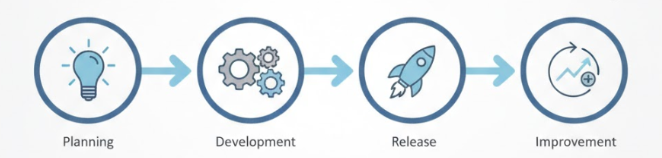

ゲーム開発における市場分析は、作品の方向性を決め、成功の確率を高めるために欠かせません。ここでは、プロジェクト立ち上げ前、開発段階、リリース段階の3つに分けて、その目的を簡潔に説明します。

【1】最初の目的は、「どんなゲームを作るべきか」を明確にすることです。

市場のトレンドやユーザー層、競合タイトルの成功・失敗を分析し、まだ満たされていないニーズを探ります。

これにより、作品の強みや差別化ポイントが見え、無駄な開発リスクを避けることができます。

この段階の市場分析は、企画の“存在意義”を決定する最も重要な基盤です。

【2】開発が始まると、市場分析の役割は「企画の検証」に移ります。

競合の動きやユーザーの嗜好変化を追いながら、自分たちのゲームが時代の流れに合っているかを確認します。

テストプレイや社内レビューを通じて「ターゲット層に響くか」「ゲーム体験が期待通りか」を見極め、分析結果をもとに内容を磨き上げていきます。

【3】リリース後は、売上や継続率、プレイヤー行動データを分析し、どの層がどんな遊び方をしているのかを把握します。

これにより、イベント施策やアップデートの方向性を判断し、長期的な運営戦略に活かせます。

また、得られた知見は次回作の企画にもつながり、開発全体の精度を高める貴重な財産となります。

市場分析は、単なる調査ではなく、「正しい判断を支える羅針盤」です。

立ち上げ前は“作る意味”、開発中は“方向性の検証”、リリース後は“成長の指針”を与えてくれます。

プレイヤーの声をデータから読み解き、ゲームをより良く育てる――それが市場分析の本当の価値です。

私たちが見ている市場の「今」

ここ数年、日本のスマホゲーム市場は大きく姿を変えました。

かつては国内発のヒットタイトルが中心でしたが、近年では韓国・中国を中心に、開発力・演出力・マーケティング力を兼ね備えたタイトルが次々と参入し、日本のランキング上位を占める光景も珍しくありません。

海外勢の強みは、開発スピードの速さと、「世界基準の完成度」を備えた運営体制にあります。

グローバルで蓄積されたデータを分析し、プレイヤーが何を求めているかを迅速に反映できる。その結果、ビジュアルやシナリオ、UI設計においてもクオリティの高い作品が増え、日本ユーザーの嗜好にもしっかり対応してきています。

一方で、日本の開発には“職人技と演出力”という独自の強みがあります。

しかし、市場が成熟した今、それだけでは差別化が難しくなっているのも現実です。

ユーザーの期待値が上がり、「面白い」だけでは遊んでもらえない時代に入っています。

さらに、海外タイトルのように世界規模でのデータ運用やスピーディーな更新を実現できる開発体制を、日本の多くのスタジオがまだ十分に整えられていないという現実もあります。

また、もう一つの課題は、「日本市場だけを見ている」ことの限界です。

かつては国内ユーザーを中心にした設計でも十分通用しましたが、今のスマホゲーム市場はグローバルでつながっています。海外ゲームが日本市場に入ってくる以上、日本のゲームも同じ目線で世界市場を意識しなければなりません。

つまり、国内データだけを見て満足していては、本当のトレンドをつかみきれません。

私たちが日々市場を観察して感じるのは、「日本のユーザーは、もはや“国内タイトル”にこだわっていない」ということです。

面白ければ海外でも構わない、キャラクターが魅力的であれば言語の壁も超える――そんな時代です。

市場の「今」を正しく理解することは、未来を描く第一歩です。

私たちはこれからも、数字やトレンドの背後にある“プレイヤーの気持ち”を見つめながら、変化する日本市場の中で本当に必要とされるゲームづくりを支えていきます。

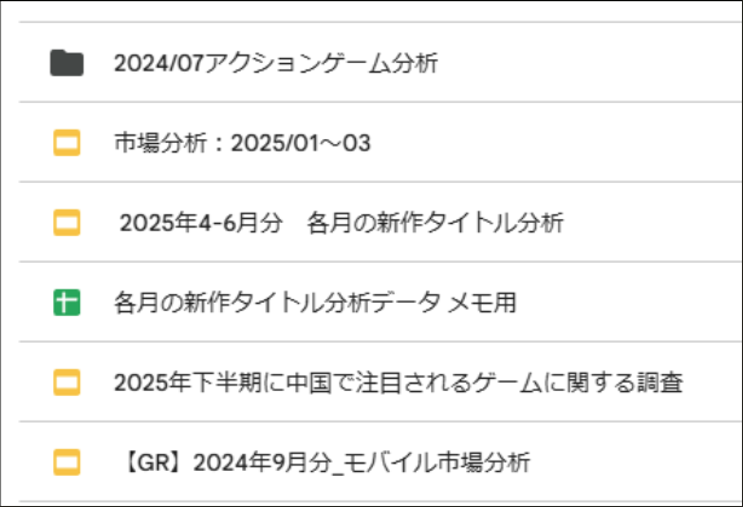

ゲーム評価改善課の分析事例

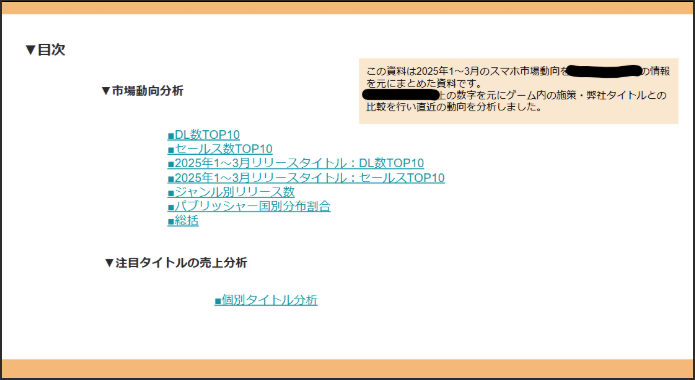

●モバイルゲーム市場分析(日本市場)

市場分析を定期的に行うことで、売上やランキングの変化から市場の流れを正確に捉えることができます。

どのタイトルが伸びているのか、どんな要素が売上に影響しているのかを把握することで、次のヒット作の方向性を見極めることができます。

数字の裏には必ず理由があります。

売上や順位の推移を追うことは、単に「人気の確認」ではなく、プレイヤーが何に価値を感じているのかを知るための重要な分析です。

●タイトル個別分析

ゲームタイトルの個別分析は、ヒットの要因と課題を具体的に可視化するために欠かせないプロセスです。

ダウンロード数や収益だけでなく、ゲームサイクルやマネタイズ構造、プレイヤーが「なぜ挑戦したくなるのか」といった感情面まで分析することで、成功の仕組みを多角的に理解できます。

また、リリース後の運営施策やKPIの推移を追うことで、長期的にプレイヤーを維持する要素や日本市場特有の嗜好も明らかになります。

こうした個別分析を積み重ねることで、次の企画・改善提案に直結する“実践的な知見”を得ることができます。

●海外市場の分析

海外市場の分析は、グローバル展開におけるリスクとチャンスを正しく判断するために不可欠です。

たとえば中国では「版号」政策がリリース可否を左右します。

その理解があれば、開発スケジュールや内容調整を現実的に組み立てられます。

また、WeChatを中心としたカジュアル・ミニゲーム市場の急成長は、日本市場にはない動きです。

プラットフォーム構造、ユーザー傾向、収益モデルを把握することで、海外でヒットする要素や新しいビジネスモデルの発見につながります。

つまり海外市場の分析は、「海外展開のため」だけでなく、日本のゲーム作りをより強くするための学びの場でもあります。

市場とデータ分析で見つける、プレイヤーが求める「楽しいゲーム体験」

競争が激しいゲーム市場で、「これが面白いだろう」という直感だけに頼るのは限界に来ています。

真に成功するためには、まず市場全体を正しく知ることが欠かせません。

市場データ分析では、どのゲームジャンルが伸びているか、新しい技術がどこまで広がるか、海外では何が流行しているかといった外側の情報(市場の動き)を理解することで、どこで戦うべきか、どんなゲームを作るべきかという大きな方向性が決まります。

その上で、プレイヤーの行動データを分析することが大切です。

本当の「楽しさ」は、大量のデータの中に隠れています。データを細かく分析すれば、プレイヤーが本当に求めるゲーム体験を正確に見つけ出せます。

例えば、

・継続率から、プレイヤーがどこでやめるかを見つけ、ゲームの問題点を直せます。

・課金データから、何に魅力を感じお金を払うのかが分かります。

・プレイヤーの動きから、ステージの見落としや複雑すぎる道が明らかになります。

データ分析は、創造性を阻害するものではなく、開発者のアイデアとプレイヤーの本音のニーズをつなぐ架け橋です。

これは、市場の動きという大きな地図と、プレイヤーの行動という詳しい地図の両方を使い、「楽しさ」を数値で確かめ、ゲームを継続的に良くしていくための羅針盤なのです。

最後に

Team CARAVANでは、ゲームが大好きで、面白さを伝えられる仲間を募集しています。企画・運営・プランナー・エンジニアなど職種は問いません。熱意ある方、ぜひ一緒に「本当に面白いゲーム」を作りましょう。

-

前の記事

『𝗪𝗜𝗡𝗗 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗘𝗥』不良たちの英雄譚 アート開発秘話 2025.10.16

-

次の記事

Aimingの技術探求と挑戦~最高のエンターテインメントを追求する開発文化について 2025.11.20